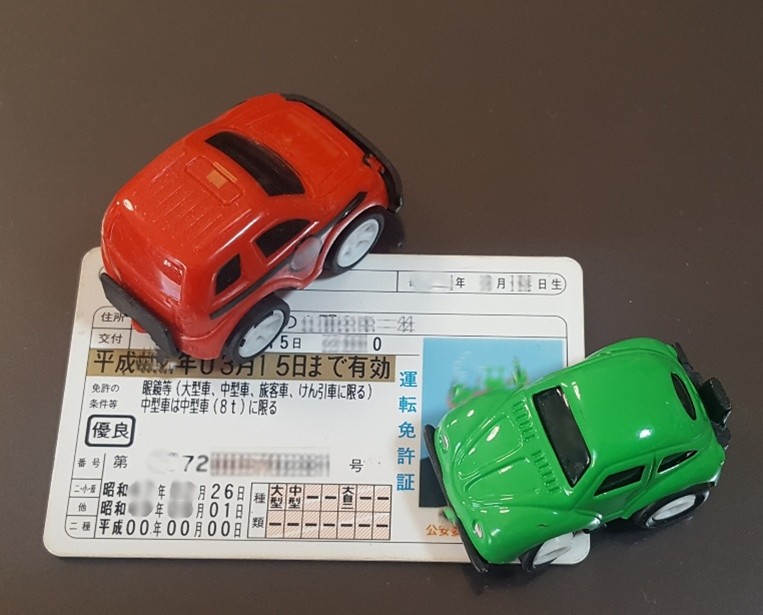

近年、政府は行政手続きの効率化と本人確認の利便性向上を目的に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を推進しています。これにより、希望者は1枚のカードで両方の機能を兼ね備えた「一体型免許証」を取得できるようになりました。従来の運転免許証は、自動車などを運転するための資格を証明するカードとして広く利用されてきました。一方、マイナンバーカードは、行政手続きや健康保険証としての利用、本人確認など、日常生活のさまざまな場面で活用されています。

現在は移行期間中であるため、マイナンバーカードと運転免許証をそれぞれ別々に所持している人も多く見られます。統合は任意であり、希望者のみが対象となるため、両方のカードを持つことに違和感を覚える方もいるかもしれません。しかし、将来的にはマイナンバーカード1枚で運転資格の証明も可能となり、カードの枚数を減らすことで管理の手間が軽減されることが期待されています。

マイナンバーカードの活用は、運転免許証との一体化にとどまらず、行政手続きのオンライン化にも大きく貢献しています。2025年現在、マイナンバーカードを使えば、住民票の写しや印鑑登録証明書の取得、転出届のオンライン提出、転入・転居届の来庁予約など、住民関連の手続きが自宅から行えるようになっています。パスポートの新規申請や更新もオンラインで可能となり、受け取り時のみ窓口に行けばよい仕組みが整いつつあります。

これらの手続きは、政府が提供する「マイナポータル」というオンライン窓口からアクセスでき、スマートフォンやパソコンを使って簡単に申請や確認が可能です。本人確認や電子署名にも対応しており、マイナポイントの取得やスマートフォンでのカード機能の利用など、生活のさまざまな場面での利便性が向上しています。

行政サービスのデジタル化がもたらす利便性と変化

「マイナ免許証」と「従来の免許証」が併存している背景には、制度移行の過渡期にあることが関係しています。今後、マイナンバーカードを中心とした行政サービスのデジタル化がさらに進むことで、私たちの生活はより便利で効率的なものへと変わっていくでしょう。なお、運転免許証の更新においては、オンライン講習の受講が可能になりました。2022年から段階的に導入された「運転免許更新時のオンライン講習制度」により、優良運転者(いわゆるゴールド免許保持者)など、一定の条件を満たす方は、パソコンやスマートフォンを使って自宅で講習を受けることができます。これにより、講習のために会場へ出向く必要がなくなり、利便性が大きく向上しました。

ただし、運転免許証の更新には、視力・聴力・運動能力などの確認が法律で義務づけられており、これらの検査はオンラインでは実施できません。そのため、オンライン講習を受講した場合でも、更新手続きの一環として、指定された期間内に必ず現地で視力検査などを受ける必要があります。つまり、講習はオンラインで済ませられても、更新を完了させるには一度は現地に足を運ぶ必要があるということです。

今後、制度のさらなるデジタル化が進めば、検査の一部を医療機関などで代替できる可能性もありますが、現時点では現地での検査が不可欠です。

また、2025年3月24日から全国で導入されたマイナ免許証(マイナンバーカード一体型運転免許証)は、ICチップに記録された免許情報を警察 官が専用端末で読み取ることで照合されます。従来の免許証と異なり、カードの表面には免許の種類や有効期限などの情報は印字されていないため、ICチップの読み取りが必須となります。交通検問や違反取り締まりなどの場面では、警察官が専用のICリーダー端末を使ってマイナンバーカードのICチップを読み取り、免許の種類や有効期限、条件、顔写真などの情報を確認します。これにより、従来の免許証と同様の確認が可能です。

なお、マイナ免許証を所持している場合でも、運転時には必ず携帯する義務があります。警察官がICチップを読み取れない状況に備え、従来の免許証との併用を選ぶことも可能です。実際、制度上は「マイナ免許証のみ」「従来の免許証のみ」「両方を保有」の3つの選択肢が用意されています。今後、警察現場でのICリーダーの普及や運用体制の整備が進むことで、マイナ免許証の利便性はさらに高まっていくと見込まれています。