インド特派員 石﨑奈保子

インターネットやSNSなどの技術基盤を「デジタルインフラ」と呼ぶが、インドの場合はその上を行く、デジタルサービスの創出を促進する基盤としての「デジタル公共インフラ(Digital Public Infrastructure)」が整備されている。デジタル公共インフラを官民が活用し、多様なデジタルサービスを開発し、結果的に国民生活や経済活動においてDXが進み、豊かさを実現することを目的としている。

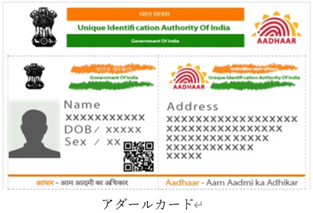

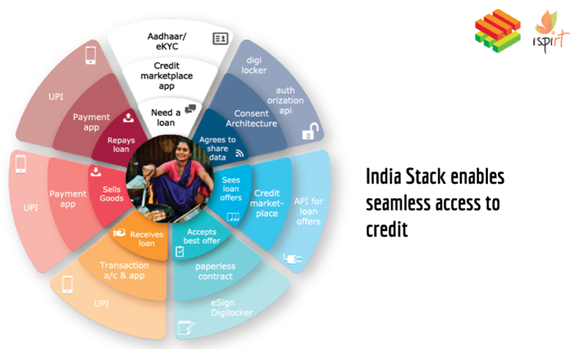

インドにおけるデジタル公共インフラは、「India Stack(インディア・スタック)」と呼ばれ、文字通りソフトウェアサービスのレイヤーがStackされた(積み重なった)ものである。インディア・スタックは4つの概念的なレイヤーで構成されており、それぞれに責任を持つオーナーが設けられている。そして、この基盤のさらに基になっているのが、「Aadhaar(アダール、アドハーなどと発音、ヒンドゥー語で“礎”という意味)」というバイオメトリックIDシステムである。インドの全居住者を対象とした12桁の個人識別番号制度で、指紋、虹彩、顔写真といった生体情報により本人確認を行う。これにより、ユーザーは簡単かつ安全にサービスへのアクセスを行うことができる。2023年時点で、国民の90%以上がアダールカードを取得している。

【India Stackを構成する4つのレイヤー】

- プレゼンスレス・レイヤー(Presence-less layer):場所・時間関係なくデジタル上で生体認証による本人確認を可能にする。これにより、物理的なプレゼンスや紙の書類が無くてもサービスを受けることが可能になる。

- ペーパーレス・レイヤー(Paperless layer):個人に関する記録や情報をデジタル上に保存し、利用可能にする。これにより、紙の書類を物理的に持ち運ぶ必要が無くなり、プロセスの効率化と透明化が可能になる。

- キャッシュレス・レイヤー(Cashless layer):UPI(統一支払いインターフェース)を通じて国内銀行口座や電子ウォレットに対しオンライン上の即時支払いを可能にする。これにより、スマートフォンを使用して様々なタイプの取引を行うことが可能になる。

- コンセント・レイヤー(Consent layer):自由かつ安全なデータの利用への同意承諾を可能にする。これにより、データの透明性とプライバシー保護を促進できる。

政府がAadhaarの導入を推進した理由の大きな1つには、農家への補助金の給付問題があった。かつてのインドでは、社会保障給付金が手渡しで支給されていたことから、仲介業者による横領や偽の身分証を用いた給付金の不正受給が頻発していたとされている。農村部では、身分証明書や出生証明書を持たない人が多いため、銀行口座を開設できなかった。Aadhaarによって農家が身分証明書を持ち、銀行口座を作ったことで仲介業者の必要性がなくなり、同じ給付総額にもかかわらず農家の手元に届く額は2倍になったという。また、Aadhaarを基にした補助金転送メカニズム、DBT(Direct Benefit Transfer)スキームを開始し、コロナ禍において発表された農家向け補助金給付が、わずか1週間で完了したともいわれている。

このAadhaarの登場が発端となってレイヤー構造ができ、India Stackというデジタル公共インフラができ上がったわけであるが、ディベロッパーたちは現在も、India Stackの核となるAPI(Application Programming Interface:ソフトウェアやアプリケーション、Webサービスなどを連携するためのインターフェース)を利用して、様々なアプリケーションの開発を進めている。