01 エアフィーダ 【えあふぃーだ】

圧縮空気を動力源とした材料供給装置。プレス機械や射出成形機などに、帯状の材料を供給する場合に使用する。尺取り虫のような動きで材料をプレスへと供給する。

また、エアフィーダへ材料供給のためにクレードル(カタツムリとも呼ばれる)を使用することもある。「尺取り虫」と「カタツムリ」の連携である。

グリッパーにて材料を交互につかみ変えながら材料を送るため、「グリッパーフィーダ」とも呼ばれる。

02 落とし穴 【おとしあな】

抜き加工などが行われた際、加工した製品やスクラップがしっかり落ちてくれなければ、困ってしまう。「落とし穴」は、とても大事な機構なのである。

子どもの頃、イタズラで落とし穴を作ったことがある、という人は少なくないかもしれない。そして、こっぴどく怒られた、という人も。

落とし穴はもともと「罠」の一種である。地面に穴を掘り、その穴の入り口を隠して、穴の上を通ろうとする動物をつかまえようとしていた。本当に動物をつかまえようとしていた太古の時代ならいざ知らず、現代において人を「罠」にかけようというのだから、叱られてしまうのは、当たり前である。

それこそ、穴に落ちてケガでもさせてしまったら、大変なことになる。カンカンに怒られてしまっても、しょうがないのだ。

そして落とし穴は、実際の穴を掘るだけではない意味も持っている。誰かを陥れようとする策略のことだ。また、自分で思わぬ状況に陥ってしまったとき、待ち構えている思わぬリスクなどにも、落とし穴という言葉を使うことがある。

いずれにしても、著しくイメージのよくない言葉なのではあるが、プレス加工ではなくてはならない用語の一つになっている。加工した品物が下に落ちるよう空けてある穴のことを指すのだ。

実際、プレス加工の現場で、「落とし穴」という言葉が出てくることがあるが、それはイタズラや悪意のある策略、待ち構えている思わぬリスクなどを示しているわけではまったくないので、注意が必要だ。

大まじめに真剣に、「落とし穴」という言葉が使われているのである。

03 加工製品 【かこうせいひん】

プレス加工してできあがったものが「加工製品」。だが、現場では加工製品、加工品、加工部品などとは呼ばない。「ワーク」と呼ぶことが多い。

自動車のドアをプレス加工する場合「ドア」のことを「ワーク」という。

04 過負荷防止装置(オーバーロードプロテクター) 【かふかぼうしそうち(おーばーろーどぷろてくたー)】

プレス機械の主要構成部品の一つ。加圧の機構が過負荷状態、つまり負荷が過大にかかった状態になったとき、自動的にプレス側の破損を防止する機能を持たせた装置のこと。油圧式やシャープレート式などがある。

正式には「過負荷防止装置」だが、現場でこの長ったらしい名称が使われることはまずない。英語の「オーバーロードプロテクター」、もしくは「OLP」と呼ばれる。「OLP」と言われたら、「過負荷防止装置」を指す。

05 口開き 【くちびらき】

プレス機械はスライドが上下するだけの単純動作をするが、機械の剛性や精度などの性能によって、さまざまな種類がある。

メジャーな種類に「C形」がある。機械を横から見ると「C」の形をしている機械である。このC形フレームは作業性を優先したことにより、この形になっているが、荷重を多くかけると、フレームが歪み手前が開いてきてしまう。これを「口開き」現象と呼ぶ。

06 クレードル 【くれーどる】

「クレードル」は、プレス機械の周辺装置の一つ。プレス加工の素材にコイル材を使用するとき、コイル材の外周を支えて材料を送り出す一次加工用の付属装置。「コイルクレードル」ともいう。

材料を入れる部分の底面と側面にローラーが配置されていて、これらのロールでコイル材料の外形を保持し、送り用のロールによって材料を引き出す。

クレードルにコイル材(鋼板をロール状に巻いた金属素材)を載せたときの姿がカタツムリに似ているため、クレードルがカタツムリと呼ばれることがある。(クレードル=体、コイル材=殻)

07 コイル材の目 【こいるざいのめ】

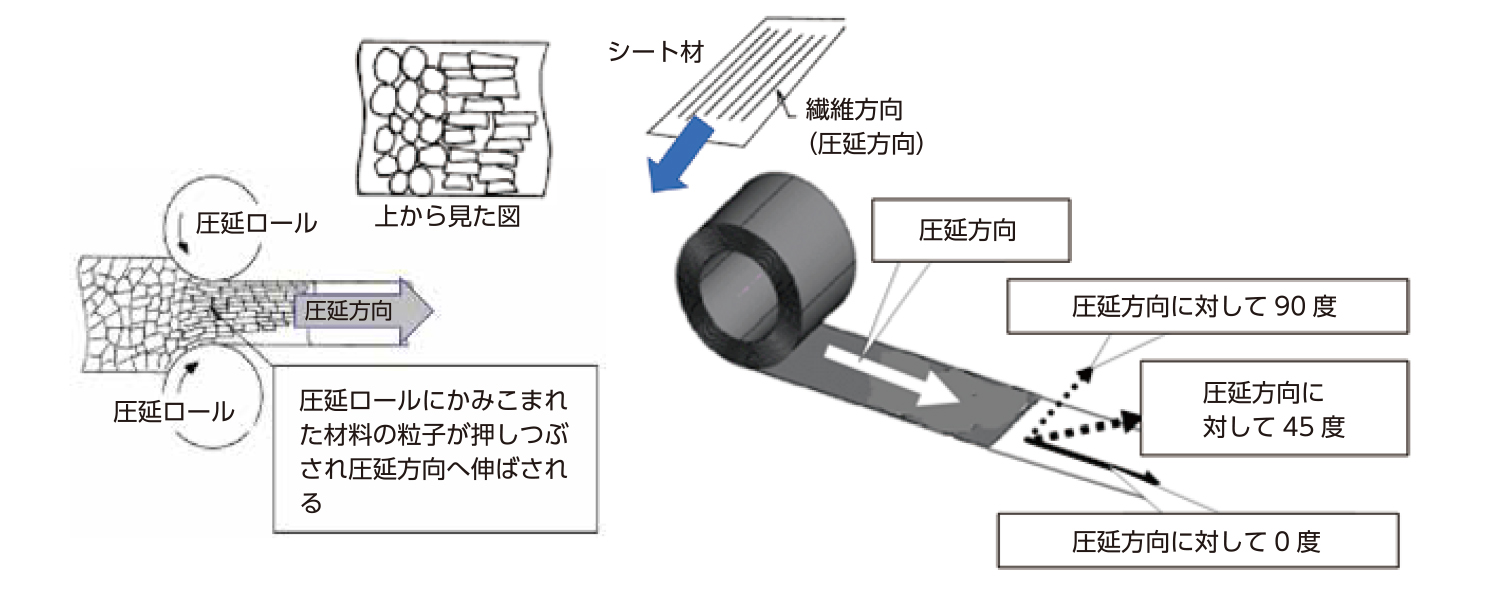

一般的にアルミニウム合金や伸銅品の板材には、圧延加工時の圧延ロールの方向に細かい筋目が残っている。これを圧延方向、コイル材の目、またはロール目という。

内部の結晶組織もこのロール目方向に流れているため、曲げ加工はロール目に直角方向に行なうと割れにくく、切断も長手をロール目に合わせた方がソリや歪が発生しにくい。

08 剛性 【ごうせい】

外部から曲げやねじりの力が加えられたとき、寸法変化が起こりにくい性質のことを指す。

力に対して変形が小さいものは剛性が高い(大きい)、変形が大きいものは剛性が低い(小さい)と言う。

普段は聞き慣れない言葉だが、構造力学や構造設計では、ひんぱんに聞く。プレス機械の話をするとき、剛性という言葉がよく使われる。

09 コネクチングスクリュー 【こねくちんぐすくりゅー】

プレス機械のコンロッド(クランク軸とスライドを繫ぐ部品)を構成する部品の一つ。ネジの先端が球状になっている。ダイハイトを変更するための機構を構成する部品であり、ダイハイトを変更する際、ネジ部でスライド位置を上下し、加工の時は球体がコンロッドの揺動(ようどう)の支点となる。

10 コラム 【こらむ】

コラムというと一般的には「新聞・雑誌などで、線で囲んだ、ちょっとした記事。囲み欄」のことを指すが、プレス機械においては異なる。門型フレーム機(ストレートサイド機)のフレームを構成する柱を意味する。

ストレートサイド形プレスとは、プレス本体の四つ角を柱で支えている構造のプレス機械。四つ角の柱はコラム・アプライトとも呼ばれる。

ストレートサイド形プレスは剛性が強く、C形プレスに比べて強い負荷でもフレームが歪みにくいメリットがある一方、フレームが両サイドにあることから金型交換時などに作業がしにくいデメリットもある。

11 ストレートサイド形フレーム 【すとれーとさいどがたふれーむ】

ストレートサイド形フレーム機は、4本のフレームで四隅に柱を設置し、加工エリアを囲う形式タイプのプレス機。4本柱フレームを使用することで構造上、剛性に優れており、高精度な加工をすることができる。

加圧時のフレームのたわみが抑えられ、プレス時の精度面に効果を発揮する。また、ベット面も広くなるので、搬送等のユニットやエアブロー用のアクチュエータ等の配置にも有利となる。プレス荷重が大きいプレス機に使用されることが多い

C形フレームと比較すると、四隅に柱があるために作業性が劣ること、設備サイズが大きく、価格も高めになるというデメリットがある。

12 C形フレーム(Cフレーム) 【しーがたふれーむ(しーふれーむ)】

プレス機械のフレーム構造を横から見た形がアルファベットのC形をしたフレーム。可傾式と固定式がある。

一般的にC形フレームは、手前が広く空いているので、単発作業やロボットラインに向いている。

13 寸動(インチング) 【すんどう(いんちんぐ)】

各種プレス機械の操作・動作において、スライドをわずかだけ動かす動作・操作のこと。インチングともいう。危険のないよう、わずかずつ機械的に昇降させる金型の取り付け取り外しやロボットの手先を正確に位置決めする際などに用いる。

14 多関節ロボット 【たかんせつろぼっと】

その名の通り、複数の関節があるロボットのこと。産業用ロボットの一種。

産業用ロボットとは、<産業オートメーション用途に用いるため、位置が固定または移動し、3軸以上がプログラム可能で、自動制御され、再プログラム可能な多用途マニピュレータ(ロボットの腕や手に当たる部分)>と定義される。

産業用ロボットというと、「垂直多関節ロボット」をイメージすることが多い。まさにマニピュレータのように関節構造を有し、人の腕のように自由にアームを動かせるロボットが多関節ロボット。

人間の腕のような形状をしている産業用ロボットで、ロボットアームとも呼ばれ、搬送、加工、溶接、塗装、組立、検査など、多様な用途で利用されている。

水平方向に回転するベース部に、鉛直方向に動く複数の軸を持つアームが取り付けてある。作業範囲が広く、動きの自由度も大きいため汎用性も高く、多様な作業に対応する。

ロボットでは関節を軸と呼び、6軸で構成された「6軸制御」が多く使用されている。軸数が多い分、姿勢や動作の範囲が広がるが、制御は難しくなる。多関節ロボットは人間の腕のような形状をしていて名称の通り関節が多数ある。

軸数は4~6軸が標準的だが、7軸タイプもある。軸数が多い分、姿勢や動作の範囲が広がりますが、制御は難しくなります。

多関節ロボットは、可動範囲に対する設置面積が少ないため、省スペースでの設置が可能。工場内のスペース効率を向上させることができる。特に、垂直多関節ロボットは、アームを360度回転させることができることから、広い範囲のカバーが行える。英語では、「Articulated robot」や「Multi joint robot」と訳される。

一方、横一列に並べたプレス機械に対して、材料の投入や工程間のワーク搬送、取り出しを行うロボットのことを「横移送ロボット」と呼ぶことがある。横方向への搬送に特化することにより、多関節ロボットよりも速い搬送が可能となっている。

ただ、軸数が多いと自由に動ける反面、速度が遅くなり、軸数が少なくなると自由度が低くなり、単純な動作しかできないという課題がある。

15 たわみ 【たわみ】

構造材や比較的断面の大きな材料が、荷重を受けることにより反り曲がった形になること。

たわみは、部材の強度不足や支柱不足で起こることが多いため、安全度を確認する必要がある。

16 2枚取り 【にまいどり】

プレス加工では通常、板材を1枚ずつ金型へ入れて加工を行う。

ところが、加工前の板材を積み上げて準備しておくと、防錆剤等により板材同士が張り付いてしまうことがある。そうなると、板材を1枚をとろうとしても2枚以上くっついてしまい、取り出すことになる。このような状況を2枚取りと呼ぶ。

2枚以上の板材を加工してしまうと金型を破損してしまうため、2枚取りとならないようにしなければならない。

特に、ロボット搬送時に気をつけなければならない。

17 ノックアウト 【のっくあうと】

鍛造、絞り、スタンピング、ダイカストのような成形作業後、金型のダイから加工品をうまく排出しないと、金型を壊してしまうことになりかねない。

ダイに入り込んだ製品を排出する金型部品があり、それをノックアウトと呼ぶ。材料が抜かれると、ノックアウトは材料と一緒に押し上げられる。

スライドを貫通する棒状の部品がかんざしに似ていることから、現場では「かんざし」と呼ばれることもある。

18 伸び 【のび】

金属材料に荷重をかけると、材料は伸びて変形する。

延性の比較値、引張試験では、試験の始まりから破断までの公称ひずみを「破断伸び」、あるいは単に「伸び」と称し、延性の尺度としている。

19 はな曲げ(端曲げ) 【はなまげ】

プレス機械に一定間隔でコイル材を送り出す装置であるレベラーフィーダにて、厚板のコイル材先端をレベラーへ入れるために、先端を曲げることを端曲げと呼ぶ。

20 バラケ 【ばらけ】

隙間なく巻かれたコイル材が、ほぐれて隙間ができてしまい、バラついた状態のこと。材料の傷発生など不具合の要因となる。

21 フットプレス(蹴飛ばし) 【ふっとぷれす】

足でペダルを踏んでプレスする足踏式プレスのこと。加工にそれほど大きな力を必要としないときは、フットプレスを使用する。フットプレスはペダルとラム(往復運動する台)がリンク機構で連動する構造となっている。足で蹴り飛ばすようにペダルを踏み込むことでラムを動かし、足の力でプレス加工をする。

蹴り飛ばすようにペダルを踏み込むので現場では「蹴飛ばし」と呼ばれることが一般的。

*リンク機構;複数のリンク(部材)と関節(ジョイント)で構成された機械機構のこと

22 ブレークスルー 【ぶれーくするー】

ブレークスルーとは、「破壊」「打破」「打開」といった意味を持つ「ブレーク」と、「通り抜ける」「通過する」といった意味を持つ「スルー」が合わさった言葉であり、一般的には「困難な状況や問題を突破し、新たな進歩や発見を達成することを指す言葉」というポジティブなイメージを持たれるかもしれない。

また「ブレーク」という言葉も、近年はポジティブな言葉として捉えられることが多い。アーティストやタレントが、急激に人気が出てもてはやされることを指している。ブレークはありがたいことであり、うらやましいことであり、ポジティブな言葉という受け止めだろう。

ところが、プレス加工の現場では異なる。打抜き加工により発生する圧力によって、機械に負担のかかる都合の悪い現象を表現する言葉となる。

もともと英語の「break」は、破壊する、破損する、という意味で学んだ、という人も実は多いのではあるまいか。故障や破損という意味を持っているのだ。プレス加工でのブレークスルーは、こちらの意味なのである。

実際、破断を伴う打抜き加工の場合、打抜き完了時にいきなり荷重がゼロになり、スライドが急激に下側に移動する現象が発生する。この現象こそ、まさにブレークスルーだ。

ブレークスルーによる影響を考えて、打抜き加工は、プレス圧力能力の50〜60%以内での使用が推奨される。

ブレークスルーは、プレス加工では、気をつけなければいけない言葉。あまり使う機会を作ってはいけない言葉なのだ。

23 フロントオープニング 【ふろんとおーぷにんぐ】

ストレートサイド形フレームの機械では、柱の間隔により使用できる金型の大きさが制限されるため、柱間隔の大きさが重要となる。柱間隔により機械へ装着できる金型の大きさが決まる。そのときの、ストレートサイド形フレームの機械における前面柱間(はしらま)の内寸法のこと。この大きさのことを「間口」と言うこともある。

24 偏心荷重 【へんしんかじゅう】

金属製品・部品のプレス加工(塑性加工)を行うプレス機械において、スライドの前後左右に許容できる荷重のこと。

プレス機械は、荷重中心(金型が仕事するときの加工力の中心)が、プレス機械スライドの中心と一致していることを前提に作られている。しかし、金型は製品形状の制約や加工方法などによって、金型中心と荷重中心を一致させることが難しい場合が多くある。

25 ベンダー 【べんだー】

ステンレスや鋼板・アルミなど、薄い板金素材を曲げるのに使う板金機械。ベンダーやベンディングマシン、ブレーキプレスともいい、さまざまな呼び方がある。

ブレーキプレスを、プレス機械と間違えることがあるので注意。

26 レベラーフィーダ 【れべらーふぃーだ】

プレス機械の周辺装置の一つで、プレス機械に一定間隔でコイル材を送り出す装置。

コイル材の巻きぐせ等のひずみ取りをするローラ機構を持つレベラーと、材料を金型内に送り込むローラ機構を持つフィーダを一体化させている。

一体化により機械の設置スペースが小さくてすむ。